わたしはアイスクリームを食べるとき、最も急いている。積極的にそうしたくてそうしているというより、そうしなければ、という強迫観念に襲われて、という方がちかい。タイムリミットが決まっていることや電車の時間など、状況によって急ぐことは人並みにあるけれど、日常的な動作の中では、アイスクリームを食べるときが、最も急いていると言える。あとは、渋谷の街中を歩くときとか。ことアイスクリームにおいては、多分、溶けて液体になるのがこわいのだと思う。その、なくなってしまった、という感じがやってくるのが、耐えられないのだと思う。でも、できれば穏やかな心持ちで、ゆっくりと楽しみたい。溶けたアイスクリームのことも愛せるようになりたい。

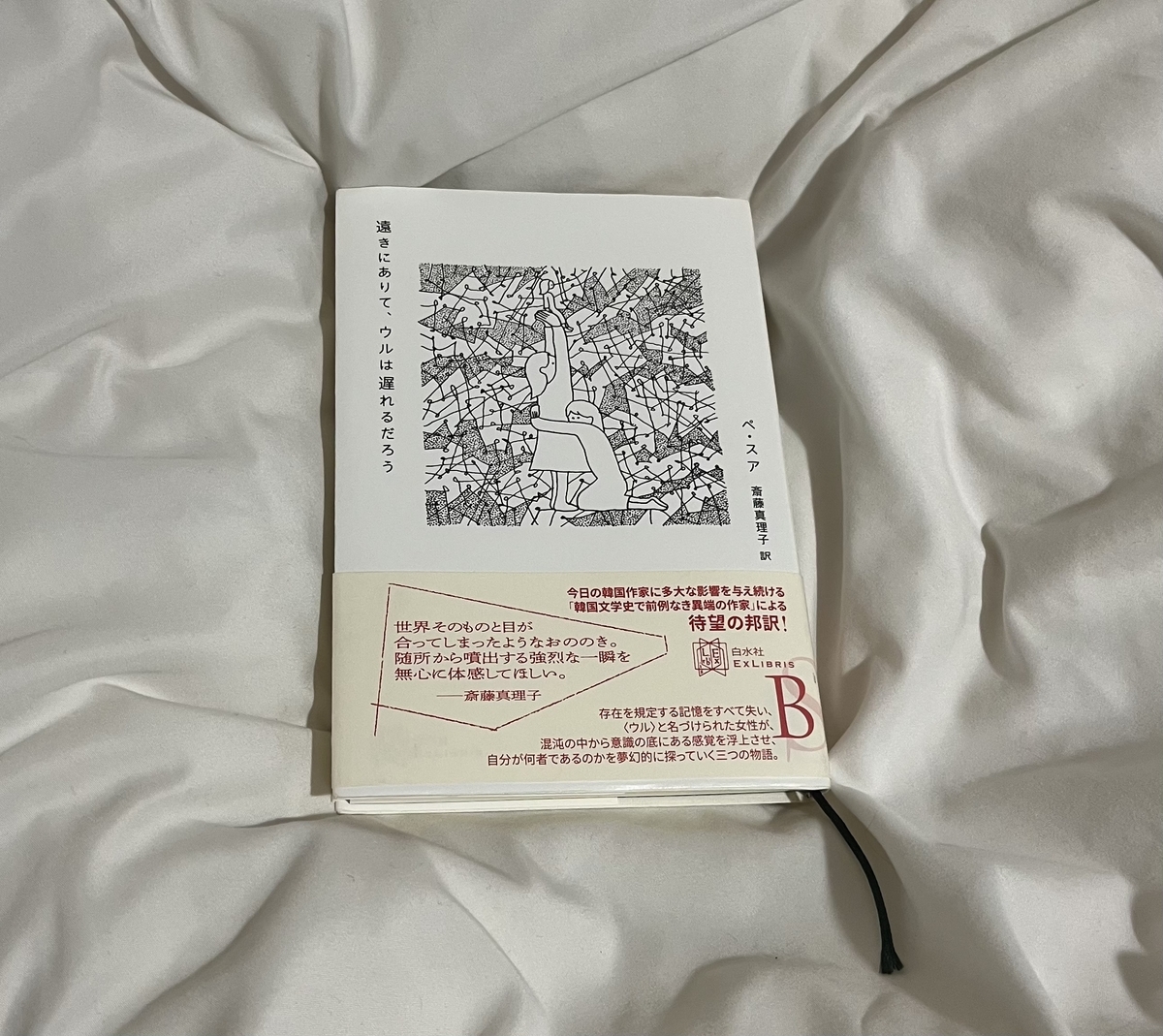

「遠きにありて、ウルは遅れるだろう」(ペ・スア著/斎藤真理子訳/白水社)という、かねてより読みたかった小説を不意のタイミングで手に入れた。この本は、あまり価格が安くはないので、そのときが来るまで買わないでいた本たちのうちの一冊だった。"そのとき"とは、タイミングのこと。誕生日とかご褒美とか、わかりやすい区切りである必要はなくて、今買いたい、と思った時が"そのとき"になる。そういう本がわたしにはたくさんある。今回も別に特別な日ではなかった。本屋で目に入って、表紙を開いて一頁目を読み始めたら、止まらなくなってしまった。そういうことって結構あるよね。洋服も、試着すると買ってしまうし、似たようなことだと思う。

まだ全てを読み終えてはいないのだけど、素晴らしい文章が綿々と続いており、ずっと胸を揺さぶられている。

『(…)誰かの体があなたを捨てていった。誰かがあなたを紛失した。だが、今私たちの前に任意の体で座っている、一時的にパウロと呼ばれているのは誰だろう? あなたは誰かがなくしてしまった存在だ。それであなたは際限もなく迷うのだ。誰もあなたを知らない。あなたは地面に足のつかない身体だ。あなたはあなたではなく、死んだ蛍たちが舞い降りて形作った光の輪郭にすぎない。

(…)なぜならあなたを捨てた体は、もしくはあなたが捨てた体は、すでにあなたを忘れているからだ。その体がもうないからだ。森で野犬たちに食われてしまったからだ。あなたのすべては名前と同様、臨時のものだ。あなたには帰るところがない。あなたを捨てた体を求めて永遠にあちこちと空しく動き回ることだろう』(「遠きにありて、ウルは遅れるだろう」p.35-36)

わたしは、パウロと呼ばれる「同行者」の男を巫女が表現したこの台詞たちに惹きつけられてやまない。一度読んで、二度目は声に出して読んで、なぜか涙が出た。その日の夜、布団に入ってから、涙の理由に気がついた。わたしはこれを羨んだのだ。誰かが捨てた体。誰かが紛失した体。元の誰かの記憶を持たない体。死んだ蛍たちが舞い降りて形作った光の輪郭。わたしはわたしの手放したい人生のことを思い返す。わたしはわたしのことをすっかり全て忘れてしまうか、全部をやめてしまうか、どちらかを選びたい。もうずっと選びたいのだ、と思って、やっぱり涙が出る。

遅れて現れた睡眠薬の効果の中で、私は一度に押し寄せてきた測量できないほど深い夜を経験しているところだった。マラリアの薬と一緒に服用した睡眠薬はまぶしいほどの夢を構築していた。夢の中で私は、眠っているのでもなく目覚めているのでもなかった。(…)もう空に太陽はなかった。だが完全な夜ではなかった。獣の鳴き声のような波の音、そして同行者が本を読む声の中で私は眠り、歩いた。私は眠り、踊った。私は完全にうなだれて眠ったままで遠くまで行った。私の歩みは地面から少し浮いたまま、地面を踏まず、まるで鳥のように……私は遠ざかっていた。何から? 私の同行者の声から。おそらくそれを聞いている私から。今ここから。まるでこの世に初めて生まれてきた日のように、私は疲れに疲れ果てていた。(「遠きにありて、ウルは遅れるだろう」p.52-53)

測量できないほど深い夜。まぶしいほどの夢を構築していた。まるでこの世に初めて生まれてきた日のように、私は疲れに疲れ果てていた。

美しい文章と、美しく選択され、練られた言葉たちの連なり。透き通って明るく鳴る水の流れを聞いているような世界観。手のひらの指と指との間からこぼれ落ちる砂のような情景。この世界にいるときは安全だ、となぜか思う。没頭する物語に出会えて幸せだ。

連休中に会った友人と、普遍的な孤独について話をした。最近、大好きな親友と自分があまりにも違うということに打ちのめされてしまって、立ち直れない。なんでこんなにさみしいんですかね。なんでなんだろうね。答えは出なくて、騒々しいカフェに生温い沈黙だけが落ちた。いつのまにか話題が変わって、わたしたちはなんでかわからないけれど孤独という事実を知っていて、さみしい、ということだけが残った。孤独は気づいてしまったものにだけやってくる。たくさんの人と群れ、繋がりを作り、共生する人間が、本当の本当はひとりきりであるということに気づいてしまったものだけに。

漫画「違国日記」で、主人公の朝も「さみしい」と言う。その孤独という名の砂漠の中で、朝はそこ以外の場所へは決して行けないのだけれど、遠くで手を振るえみりに気づく。槙生の深く、言葉にならない愛情を知る。わたしたちはみんな違うから、分かり合えない。決して相手を分かりきることも、相手に完全にわかってもらうこともない。それでも、分かり合おうとすることが尊い。わからない相手を慮り、心を配り、砕き、日々の幸せを願い合うことが、わたしたちにできる唯一のことだ。それは、孤独を埋めはしないけれど、慰めにはなる。孤独の寒々しさだけでなく、そのあたたかさについてもっと考えられるといいのに。

アイスクリームがなくなることを恐れることは、誰もが持ちうるこのさみしさに悶えることとつながっている。どちらも、変えようのないこと、防ぎようのないことを受け入れることなどに似ていて、きっと恐らくわたしにはそれが難しい。固形から液体へと融解していくアイスクリームは決してなくなってなどいないのに。確かにわたしたちは交わることも溶け合うこともできないひとりきりの孤独と不可分だけれども、それだけが人生の真実の全てでもないのに。特別不幸でもない自分の人生を手放したがるとき、それはこのさみしさ故ではないのだけれど、例えばこの普遍的孤独に気付くことのできない側の人間だったら。そうだったら、こんな感情は今ここにはなかったのだろうな、と思う。